Справка об авторе статьи

Майор Внутренних войск Власенко Валерий

Тимофеевич. Родился в 1949 году. 22 года

прослужил во Внутренних войсках МВД СССР,

затем служил в милиции. Общая выслуга 35 лет.

Находился в командировках в Нагорном

Карабахе, Чечне.

Дабы не отсылать читателя к статьям об истории Внутренних войск, придется несколько повториться.

Итак, после прихода большевиков к власти в октябре 1917 года они столкнулись с саботажем чиновного аппарата государственных органов, хотя дезорганизация государственного управления началась ещё с февраля 1917 года после отречения Николая II и прихода к власти демократического Временного правительства.

Временное правительство страной фактически не управляло, а плыло по течению и в своем стремлении сохранить хотя бы саму государственность, послушно выполняло все требования тех, кто обладал в те месяцы реальной силой, политическим влиянием, а то и просто толпы. Неспособность Временного правительства навести порядок в огромной стране, которая вследствие вседозволенности "пошла вразнос", привела к его краху.

С приходом к власти большевиков саботаж чиновного аппарата государственных органов резко усилился в связи с тем, что подавляющая часть чиновников не признали большевистское правительство. Поэтому новая власть была вынуждена создать орган, который смог бы силой принудить выполнять ее распоряжения .

Уже через месяц своего существования (7 декабря 1917 г.) поняв, что все распоряжения новых властей просто-напросто не выполняются, советская власть создала такой орган, который получил название "Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем"(ВЧК).

В послереволюционные годы на ВЧК была возложена и функция обеспечения внутренней безопасности советского государства.

После августа 1918 года обязанности ВЧК расширились - "...по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности".

В период Гражданской войны ВЧК имела самые широкие полномочия, но с наступлением мира они были частично сокращены, а сама ВЧК 6 февраля 1922 г. была переименована в Государственное политическое управление (ГПУ) при Народном комиссариате внутренних дел (НКВД) РСФСР.

При образовании СССР, в ноябре 1923 г. было создано Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при Совете народных комиссаров СССР , включавшее в себя Государственные политические управления РСФСР и других союзных республик.

В компетенцию органов ГПУ-ОГПУ входило обеспечение государственной безопасности, т.е. борьба с политическими преступлениями, саботажем, вредительством, шпионажем, с контрреволюцией вообще.

Примечание Веремеева Ю.Г. Многочисленные утверждения современных российских демократических историков по поводу советских карательных и репрессивных органов ( филологически это как "масло масляное") дружно страдают противоречивостью. У них в широком ходу два утверждения, которые взаимно исключают друг друга, причем, что любопытно - эти утверждения нередко у них мирно соседствуют в одном и том же произведении. Они утверждают, что:

1.Власть коммунистов держалась исключительно на репрессивном аппарате, а весь народ единодушно ненавидел эту власть и как мог боролся за ее свержение.

2.Все, кого эта власть репрессировала, подверглись гонениям безвинно. Никто из них против советской власти ничего нехорошего не совершал и никак против нее не боролся.

Вывод, напрашивающийся из нормальной логики - советская власть должна была рухнуть еще в двадцатых-тридцатых годах, поскольку боролись против нее одни, а сажали за это тех, кто против нее никак не боролся, а даже наоборот, стремился к укреплению страны, а значит и большевиков.

Извините, господа, но это примерно тоже самое, что за квартирные кражи сажать в тюрьму не воров, которые это делают, а милиционеров, которые ловят воров.

Вместе с тем для силовой поддержки ВЧК-ГПУ-ОГПУ (во многом выполнявших функции царской жандармерии) в 1918 были созданы войска ВЧК , сначала в виде разрозненных отрядов при каждой местной ЧК, а затем объединённые в единое целое - 13 июня 1918 г был создан Корпус войск ВЧК.

В функции войск ВЧК входили:

- обслуживание операций, проводимых органами

ВЧК-ГПУ-ОГПУ,

- борьба с бандитизмом, аресты, засады,

- охрана правительственных учреждений,

промышленных объектов и ценностей

государственной важности,

- внешняя охрана мест заключения.

Примечание. Прошу обратить внимание на два

последних пункта перечня обязанностей войск ВЧК.

Со временем эти обязанности будут возложены на

Внутренние Войска.

И обратите внимание на последний пункт

обязанностей. ВВ будут заниматься лишь внешней

охраной мест заключения.

Внешней!

А всем, что связано с внутренней жизнью (режимом)

мест заключения, обращением с заключенными, то

этим будет заниматься иное ведомство, тоже

входившее в систему НКВД, но к Внутренним Войскам

не имеющее никакого отношения - ГУЛАГ.

Напомню, что в стране шло становление новой Советской власти. В наследство от Временного правительства она получила разгул преступности в стране, развал промышленности, снабжения, транспорта и связи. В этих условиях Советская власть была вынуждена (кроме создания Красной Армии для защиты от многочисленных внешних врагов) создавать и армию внутреннюю, для защиты от врагов внутренних (не менее многочисленных и крайне опасных для находящегося в состоянии младенчества государства).

В конце концов, перефразируя Ленина, можно

сказать, что любой, даже самый гуманный и

демократичный режим лишь тогда чего-либо стоит,

если он умеет подавлять своих

внутриполитических противников.

А методы… Что методы… Они зависят от степени и

характера сопротивления внутреннего врага. В

новейшей демократической России конца XX века для

подавления сепаратизма свердловского

губернатора Э.Росселя оказалось достаточным

Указа Президента о снятии с должности. А вот для

подавления сепаратизма Дудаева уже понадобились

две кровопролитные внутренние войны.

Это что же получается? Если своих противников

уничтожают большевики, то это преступление

против народа, а если тоже самое делают

демократы, то это уже не преступление, а вовсе

наоборот?

Если беспристрастно посмотреть на обстановку в стране в этот период, можно согласиться, что многие шаги в деле сохранения и укрепления Советской власти были вынужденными и жизненно необходимыми.

В это время многие ведомства для обеспечения своей работы вынуждены были создавать свои собственные вооруженные отряды. Однако к началу 1919 года становится ясно, что все эти разрозненные военные формирования необходимо объединять в рамках единой крупной структуры военного характера, способной организовать как обучение личного состава, так и снабжение, разработку и внедрение тактики действий.

25 мая 1919 г. были созданы Внутренние войска

внутренней охраны Республики (ВОХР)

, как

одно из ведомств НКВД.

Корпус войск ВЧК вошёл в состав этого

формирования вместе с другими войсками

вспомогательного назначения.

Вообще-то первые годы нового Советского государства были временем поиска форм государственного устройства. Поэтому было много различных преобразований, переименований, переподчинений.

1 сентября 1920 г. ВОХР, усиленные еще рядом контингентов, образовали Войска внутренней службы (ВНУС) .

19 января 1921 г. из ВНУС вновь были выделены самостоятельные Войска ВЧК, 6 февраля 1922 г. реорганизованные во Внутренние войска ГПУ (затем ОГПУ).

С апреля 1918 г. существовала, кроме того, Конвойная

стража Республики (КСР)

, которая осуществляла

наружную охрану мест заключения и конвоирование.

КСР входила в структуру Народного комиссариата

юстиции, но находилась в оперативном подчинении

у ВЧК ( с 1922 года ГПУ).

В 1923 г. Конвойная стража Республики вошла в состав Внутренних войск ГПУ.

Рассмотрим форму одежды того периода.

Вначале (в 1918) униформы как таковой, не было вообще. Принятые на службу ходили в той одежде, какая у них имелась,. Настоятельно рекомендовалось носить одежду военных образцов. Предметы одежды и снаряжения, принятые в органах и войсках ГПУ, отличались от красноармейских только расцветкой декоративных элементов и отдельными деталями одежды.

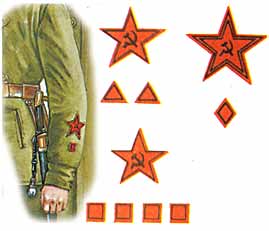

На рисунке слева: образцы одежды военнослужащих войск ВЧК. Рисунки выполнены на основе фотографий периода 1918-1920 годов.

Впервые форма для "особых органов ГПУ" была введена 27 июня 1922 г. приказом ГПУ №119, который базировался на Приказе Реввоенсовета Республики (РВСР) № 322 от 31 января 1922 г., где описывалось обмундирование для Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА).

Действие Приказа ГПУ №119 по форме одежды распространялось и на внутренние войска.

На основании Приказа №119 для войск ГПУ

устанавливалась красноармейская форма

кавалерийского образца (почему именно

кавалерийского - неясно; наверное, потому что

кавалерия была наиболее популярным родом войск

во время Гражданской войны):

- зимний суконный шлем ("буденовка")

темно-синего цвета с темно-зеленой нашивной

звездой, поверх которой крепилась красная

металлическая звезда с серпом и молотом

(последняя носилась довольно редко), пуговицы для

пристегивания отгибающегося клапана обтянуты

темно-зеленым сукном, петли на клапане из черной

кожи (судя по фотографиям, вплоть до 1924 г. в ГПУ

носился шлем образца 1919 г., который имел более

вытянутую форму по сравнению с установленным в

январе 1922 г.);

- фуражка "прежнего военного образца" с

темно-синим околышем и зеленой тульей, на околыше

- красная звезда (на деле форма такой фуражки

заметно отличалась от «прежней», русской; тулья

была меньшего размера и не имела изнутри

жесткого обруча);

- рубаха защитного цвета, суконная или

хлопчатобумажная (хлопчатобумажная в приказе не

отражена), с темно-зелеными прямоугольными

петлицами, тремя парами нагрудных клапанов (в

обиходе называемые "разговоры") и

вертикальным клапаном на левом рукаве; по бокам в

подоле рубахи прорезалось два вертикальных

кармана.

Зимняя форма:

- шаровары суконные темно-синего цвета с

темно-зелеными кантами в

боковых швах; помимо этого при летней форме

носились шаровары защитного цвета из легкой

ткани, без кантов (в приказе не отражены);

- шинель светло-серого сукна с темно-зелеными

петлицами ромбической формы, тремя нагрудными и

вертикальным нарукавным

клапанами-"разговорами"; воротник и обшлага

из темно-серого сукна с темно-зеленой окантовкой;

левый борт шинели вырезался по дуге от середины

груди до места застегивания воротника; по обеим

сторонам груди прорезались вертикальные

карманы; длина шинели устанавливалась 13 - 16 см от

пола, но обычно ее делали буквально "до пят";

- сапоги из черной кожи кавалерийского образца; в

войсках могли носиться также ботинки с

обмотками;

- револьвер в кобуре "бывшего офицерского

образца" на плечевом ремне, со шнуром

темно-синего цвета (последний практически не

носился);

-шашка на поясной (или плечевой) портупее с

распущенным кожаным темляком; в войсках обычное

пехотное или кавалерийское вооружение и

снаряжение; в любом случае могло использоваться

прежнее офицерское "двуплечное" снаряжение

обр. 1912 г..

На рисунке справа (1922 г.):

1. Органы ГПУ. Начальствующий состав. Летняя форма

2. Войска ГПУ. Красноармеец. Летняя форма в шлеме

3. Органы ГПУ. Начальствующий состав.

Знаки различия.

16 декабря 1917 года декретами ВЦИК и СНК " О выборном начале и организации власти в армии" и " Об уравнении в правах всех военнослужащих" были отменены все воинские звания и знаки различия. Так были ликвидированы ненавистные погоны царской армии.

Первоначально не предполагалось вводить никаких званий и знаков различия военнослужащих Красной Армии, однако разгоравшиеся бои гражданской войны показали необходимость выделения на поле боя командиров.

От автора. Отчего большевики так возненавидели погоны как элемент военной формы - совершенно неясно. Злые языки утверждают, что главную роль здесь сыграл Я.Свердлов. Его брат, имевший серьезное влияние на Якова, служил генералом во французской армии, в которой знаки различия званий издавна располагались на рукавах и головных уборах, а не на погонах.

До зимы 1919 года процесс введения знаков различия никем не регулировался и не регламентировался. Введение знаков различия первое время во многом происходило стихийно, поскольку реалии силовых ведомств и армии требовали, чтобы командиры и начальники выделались в общей массе.

Известны знаки различия в виде красных

нарукавных повязок с надписью должности,

различного числа красных полосок вокруг рукава,

различного числа звездочек на рукаве, головном

уборе, на груди и другие. Эти знаки различия

вводились самостоятельно командирами бригад,

дивизий, полков. Некоторые из них докладывали о

введении в подчиненных частях знаков различия.

Сохранилось донесение начальника 18-й стрелковой

дивизии И.П.Уборевича в штаб 6-й армии от 8 января

1919 года о том, что он ввел знаки различия на левый

рукава для командиров от отделения до полка.

Наконец, 16 января 1919 года приказом РВСР № 116 в РККА вводятся знаки различия родов войск в виде цветных петлиц на воротники и знаки различия строевых командиров в виде нашивок на левый рукав выше обшлага (манжеты).

Знаки различия РККА, а также войск ВЧК

представляли собой нашивки из красного

приборного сукна (на деле встречались знаки из

самых различных тканей) в виде геометрических

фигур - треугольников, квадратов и ромбов,

размещаемые выше обшлага (манжеты) шинели,

кителя, френча, пиджака, гимнастерки или иной

верхней одежды и пристроченные к одежде черной

ниткой. Выше этих знаков размещалась

вырезанная из той же ткани

красная звезда диаметром 11см. для командиров от

отделения и до полка включительно; диаметром

14,5см. от командира бригады и выше.

Командир отделения - 1 треугольник,

помощник командира взвода - 2 треугольника,

старшина роты - 3 треугольника,

командир взвода - 1 квадрат,

командир роты- 2 квадрата,

командир батальона - 3 квадрата,

командир полка - 2 квадрата,

командир бригады - 1 ромб,

начальник дивизии - 2 ромба,

командующий корпусом - 3 ромба,

главный инспектор войск ВЧК - 4 ромба.

Комиссары носили такие же знаки различия, что и командиры, при которых они состояли. Напомним, что в те времена без санкции комиссаров приказы командиров были недействительны. Т.е. комиссар обладал той же властью, что и командир.

Личный состав войск ВЧК на левом рукаве рубах и шинелей на середине расстояния между верхней точкой рукава и локтем носил знаки, установленные Приказом РВСР №572 от 3 апреля 1920 г. для различных родов войск.

1-пехота войск ВЧК (позднее ГПУ),

2-конвойная стража Республики (КСР),

3-кавалерийские части войск ВЧК (позднее ГПУ),

6- саперные части войск ВЧК (позднее ГПУ),

7-технические части войск ВЧК (позднее ГПУ).

В 1922 году приказом РВСР №322 от 31 января 1922

дополнительно были введены нарукавные знаки:

4- артиллерийские части войск ГПУ,

5-бронеотряды войск ГПУ.

Этим же приказом знаки различия по должностям переносятся на специальные нарукавные клапана размером 18х5см., которые изготавливались из сукна и пришивались на левый рукав всех видов одежды ( по некоторым данным на оба рукава).

Приказом определялись знаки различия

должностного положения в виде геометрических

фигур

*для руководящего состава - из красного

сукна,

*для административно-хозяйственного состава - из

синего сукна

*для сотрудников Центрального управления ГПУ -

белого металла или шитья.

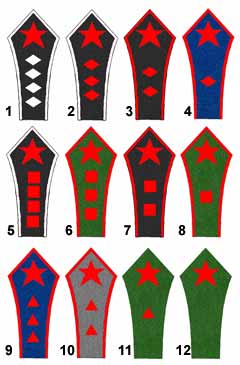

На рисунке должностные знаки различия военнослужащих

войск ОГПУ:

1. Главный инспектор войск ОГПУ (командующий

войсками ОГПУ)

2. Командир и военком корпуса,

3. Командир и военком дивизии,

4. Командир и военком бригады,

5. Командир и военком полка,

6. Командир батальона,

7. Командир роты,

8. Командир взвода,

9. Старшина,

10. Помощник командира взвода,

11. Командир отделения,

12. Красноармеец.

Примечание. В РККА красноармеец клапана на рукаве одежды не имел совсем. Такой зеленый клапан со звездой имели только красноармейцы войск ОГПУ.

Вместо единого темно-зеленого приборного цвета

для петлиц, клапанов и т.д. устанавливалась

сложная система расцветки по родам службы:

* управления, политические секретариаты, штабы и

отделы снабжения - черный бархат с белой

окантовкой;

* внутренние войска - серое сукно с малиновой

окантовкой;

* конвойная стража - синее сукно с малиновой

окантовкой;

* части связи и автоотряды - по форме внутренних

войск или конвойных частей, но с желтой

окантовкой петлиц и клапанов.

* пограничные войска - зеленое сукно с малиновой

окантовкой.

Во всех случаях у солдат и младшего командного и начальствующего состава (сержантов, говоря по современному) нарукавные клапана окантовки не имели.

27 сентября того же года Конвойная стража вошла

в состав внутренних войск в виде конвойных

частей (с 14 июля 1924 г. - Конвойные войска), в связи с

чем была установлена шифровка по номерам частей,

например: 1-й Харьковский конвойный полк -

"1ХКП");

На петлицах (клапанах), размещаемых на воротниках рубах, френчей, шинелей размещались цифры и буквы, изготавливаемые из желтого (для центрального аппарата из белого) металла. называвшиеся "шифровками", а также эмблемы (спецзнаки) Они указывали на принадлежность военнослужащего к той или иной части, учреждению ОГПУ.

Отделы и учреждения ГПУ в центре могли обозначаться буквами "ГПУ", республиканские (с ноября 1923 г.) и губернские управления дополняли эту шифровку начальной буквой названия республики или губернии.

Например: Петроградское управление ГПУ - "ПГПУ".

Сотрудники комендатур ГПУ имели шифровку с буквой К - "КГПУ".

Школы и курсы имели эмблему военно-учебных заведений (раскрытая книга с лавровой и дубовой ветками и мечом), а шифровка состояла из арабской цифры и букв "Ш" или "К" (эти шифровки могли носиться не как обычно - по горизонтальной линии, а по вертикали).

На рисунке левее это шинельные петлицы, правее рубашечные.

Полки войск ГПУ обозначались по номерам арабскими цифрами, иногда с добавлением буквы "П" и даже начальной буквы названия, например: 10-й Ташкентский полк - "Т10П»"

Отдельным батальонам, эскадронам, батареям и

ротам могли присваиваться помимо номера

арабской цифрой, буквы "Б", "Э» или

"Р",

отдельным бригадам - номер римской цифрой и буква

"Б".

Состоящий при высшем органе - коллегии ГПУ

Отряд особого назначения (ОСНАЗ), включавший

формирования различных родов войск, обозначался

буквами "ОСНАЗ".

Позднее, 17 июня 1924 г., отряд был переформирован в

Дивизию особого назначения, полки которой, кроме

номера арабской цифрой, имели шифровку из букв

"ОДОН".

Следует отметить, что металлические буквы и цифры (литеры) далеко не всегда изготовлялись по рисункам, помещенным в Приказе РВСР - фотографии показывают нам значительные отклонения в размерах и начертании; нередко шифровка вышивалась желтой нитью или золотой канителью.

Эмблемы (спецзнаки), которые носили в петлицах в

дополнение к шифровками военнослужащие войск

ГПУ:

1-пехота войск ГПУ),

2-конвойная стража Республики,

3-кавалерийские части войск ГПУ),

4- артиллерийские части войск ГПУ,

5-бронеотряды войск ГПУ.

6- саперные части войск ГПУ),

7-части связи войск ВЧК (позднее ГПУ),

8-школы и учебные курсы войск ГПУ.

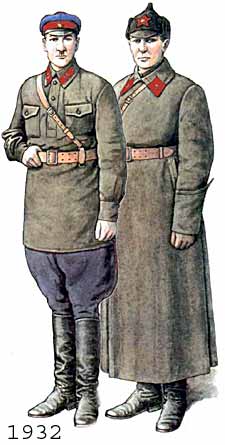

На рисунке: лицо начальствующего состава войск ГПУ в летней форме, красноармеец войск ГПУ в зимней форме, лицо начальствующего состава конвойной стражи в зимней форме.

Обмундирование Конвойной стражи было описано непосредственно в Приказе РВСР №322 еще в январе 1922 г. Оно полностью соответствовало красноармейскому. Летнюю форму составляли шлем, рубаха и шаровары из легкой ткани светло-серого цвета; предметы же зимнего обмундирования шились из темно-серого сукна (в обоих случаях допускались ткани защитного цвета). Петлицы, клапаны и звезда на шлеме из синего сукна, причем петлицы и нарукавный клапан имели красную окантовку, канты на суконных шароварах также красные, а для Управления Конвойной стражи - синие.

В начале 1923 г. в структуре органов ГПУ

образовались самостоятельные Транспортные

отделы ГПУ (ТОГПУ). 28 февраля (Приказ ГПУ №86) им

была присвоена особая форма одежды:

- зимний шлем черного сукна с малиновой звездой;

- фуражка с малиновой тульей и черным (для

начсостава бархатным) околышем с малиновыми

кантами по краям;

- рубаха черного цвета, петлицы и клапаны черные

(для начсостава бархатные) с малиновой

окантовкой;

- шинель светло-серая кавалерийского образца с

малиновой окантовкой воротника и обшлагов,

петлицы и клапаны как на

рубахе;

- шаровары черные с малиновыми кантами;

- сапоги со шпорами.

Знаки различия должностного положения

вырезались из малинового сукна. На петлицах

центральных учреждений помещалась шифровка из

букв "ТОГПУ".

Отделениям и округам присваивались начальная

буква отделения или округа, эмблема

железнодорожных полков (скрещенные топор и

якорь) и буквы "ГПУ".

Дорожным отделам полагались начальные буквы

названия дороги (по принятому в Наркомате путей

сообщения списку).

Школы агентов ТОГПУ обозначались по номерам

арабскими цифрами и буквой "Ш".

На рисунке справа: лица начальствующего состава транспортных отделов ГПУ (ТОГПУ) в летней и зимней формах.

16 апреля 1923 г. выходит в свет обширный Приказ ГПУ за №222, подробно описывающий прежде установленное обмундирование.

В списке предметов обмундирования цветная фуражка заменялась летним шлемом, а шинель определялась как "укороченная кавалерийского образца" (на деле носились шинели различных типов, различающиеся длиной поли формой обшлагов - это хорошо видно на наших рис. 4,5,8-10).

Вместо единого темно-зеленого приборного цвета

для петлиц, клапанов и т.д. устанавливалась

сложная система расцветки по родам службы

(цветная окантовка воротника и обшлагов шинели

при этом отменялась): * управления, политические

секретариаты, штабы и отделы снабжения - черный

бархат с белой окантовкой, канты на шароварах -

белые;

* внутренние войска - серое сукно с малиновой

окантовкой (звезда без окантовки), канты на

шароварах малиновые;

*- конвойная стража - синее сукно с малиновой

окантовкой (звезда без окантовки), канты на

шароварах - малиновые;

Любопытно! В этот период поиска и

становления формы одежды власть предержащие

иногда впадали в крайность, принимая откровенно

непродуманные, а то и просто глупые решения. Этим

же грешат и современные начальники - чего стоит

размещение погон на животе на оч-ч-чень модной

военной форме "от Юдашкина"!

Так, например, 26 июня 1923 г. Приказом РВСР №1388 было

объявлено о введении формы одежды для особых

органов ГПУ, занимавшихся контрразведкой при

штабах соединений РККА - "особых отделов".

Для отличия устанавливался зеленый приборный

цвет с оранжевой окантовкой петлиц и клапанов,

зеленые канты на шароварах, темно-синие воротник

и обшлага шинели. Однако такая форма

демаскировала контрразведчиков и уже через

полгода, 15 января 1924 г. (Приказ РВС СССР №18)

здравый смысл возобладал - это обмундирование

было отменено, а сотрудникам особых отделов

предписывалось в целях маскировки носить форму

штабов тех соединений, при которых они состояли.

В 1924 г. обмундирование РККА, а вслед за тем - и ОГПУ подверглись значительным изменениям. Самое заметное изменение - отменены цветные клапана на груди шинели и рубахи. С петлиц убраны шифровки и эмблемы.

На рисунке слева: формы одежды органов и войск ОГПУ.

Они подробно были отражены в Приказе ОГПУ №315

от 14 августа 1924 г., в соответствии с которым форму

одежды органов и войск ОГПУ составляли следующие

предметы:

- зимний шлем - буденовка темно-серого цвета с

краповой (темно-красной) звездой, имевшей

малиновую окантовку (окантовка была отменена

Приказом ОГПУ № 364 от 3 октября того же года);

Транспортные отделы сохранили свой характерный

черный шлем с малиновой звездой;

- фуражка с темно-синим околышем и краповой

тульей, вновь заменившая летний шлем (30 декабря

того же года Приказом ОГПУ №456 опять изменилась

расцветка фуражки - околыш краповый, тулья синяя,

канты по верхнему краю околыша и тульи

малиновые); во внутренних и конвойных войсках

летом носилась также фуражка защитного цвета с

матерчатым козырьком, установленная в армии

приказом РВС СССР №641 от 13 мая 1924 г;

- суконная рубаха-френч темно-защитного цвета с

двумя нагрудными накладными карманами и двумя

прорезными по бокам ниже талии, заменившая

прежнюю суконную рубаху;

- летняя рубаха-гимнастерка из легкой ткани с

двумя нагрудными накладными карманами;

- суконные темно-синие шаровары с малиновыми

кантами;

- летние шаровары из легкой ткани защитного

цвета, без кантов;

- шинель серого сукна с темно-серыми воротником и

обшлагами; левый борт в верхней части теперь

приобрел прямоугольное (современное) очертание;

- сапоги или ботинки с крагами (обмотками).

Отменялись нагрудные и нарукавный клапаны,

нарукавные знаки по роду войск. Знаки различия по

должностям переместились на петлицы.

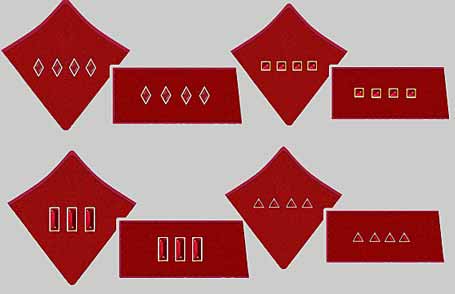

Теперь это были геометрические фигуры,

изготовленные из покрытого красной эмалью

металла, с посеребренными кромками .

В конце года были унифицированы расцветки

петлиц. Для всех органов и войск ОГПУ поле

петлицы краповое, кант малиновый.

Размер петлиц установлен:

-шинельные петлицы ромбовидной формы по

вертикали с угла на угол 13 см, по горизонтали с

угла на угол 12.5 см.

-петлицы на рубахи (френчи) прямоугольной формы

длиной 12.5 см. шириной 5.5 см.

Размеры знаков различия:

-треугольники равносторонние со стороной в 1

см.

-квадраты (кубики) - длина стороны 2 см.

-прямоугольники (шпалы) - длина 2.4 см, ширина 1 см.

-ромбы - большая диагональ 1.8 см., меньшая

диагональ 1 см.

От автора. На практике отличить краповый цвет от малинового могут немногие. Да и то, по большей части, если эти два цвета поместить рядом. К тому же, в те годы цветные ткани быстро выцветали, сливались при стирке. И эта разница в цветах почти исчезала. Так что отличить военнослужащего войск ОГПУ и сотрудника органов ОГПУ от военнослужащего пехоты РККА возможно лишь по цвету канта. В РККА у пехоты канты петлиц были черные, что резко бросается в глаза даже на черно-белых фотографиях. А вот в ОГПУ разница в цветах поля петлиц и кантов практически неразличима.

Ромбы в петлицах носил высший командный и начальствующий состав войск ОГПУ (говоря по современному - генералы), прямоугольники ("шпалы") старший командный и начальствующий состав (старшие офицеры), квадраты ("кубики". "кубари") средний командный и начальствующий состав (младшие офицеры), треугольники младший командный и начальствующий состав (сержанты). У красноармейцев поле петлицы. было чистое, если не считать прежних шифровок.

4 ромба - главный

инспектор войск ОГПУ (командующий войсками ОГПУ),

3 ромба - командир и военком корпуса

2 ромба - командир и военком дивизии

1 ромб - командир и военком бригады.

3 шпалы - командир и военком полка,

2 шпалы - помощник командира полка,

1 шпала - командир батальона.

4 кубика - помощник командира батальона,

3 кубика - командир роты,

2 кубика - помощник командира роты,

1 кубик - командир взвода.

4 треугольника - старшина роты,

3 треугольника - помощник командира взвода,

2 треугольника - командир отделения.

Все последующие изменения в обмундировании органов и войск ОГПУ, как правило, следовавшие за изменениями в Красной Армии, носили частный характер:

- 30 декабря 1926 г. (Приказ ОГПУ № 272) воротник и обшлага шинели стали одного цвета с основным материалом;

- 29 апреля 1927 г. (Приказ ОГПУ №87) на фуражках вводятся черные кожаные (из кожзаменителя) ремешки;

-3 августа (Приказ РВС СССР №474) был установлен новый образец шлема, более облегающий голову, с петлями клапанов из основного материала и черными металлическими пуговицами;

- 4 февраля 1928 г. (Приказ РВС СССР №31) вводится наравне с цветной суконная фуражка темно-защитного цвета;

- 20 августа 1932 г. (Приказ ОГПУ №789) рубаха-френч вновь заменяется суконной рубахой с карманами на груди; френч разрешалось донашивать до 1 января 1934 г.;

- 19 октября 1932 г. (Приказ РВС СССР №183) вводится "единое походное снаряжение для начсостава";

18 ноября того же года (Приказ РВС СССР №220) объявляются вторичные "Правила ношения формы одежды военнослужащими РККА", которые также предусматривали выполнение их работниками ОГПУ - в них впервые определялся порядок ношения орденов и нагрудных знаков, а также устанавливались белая летняя рубаха и белая фуражка для ношения вне службы в теплое время года.

В июне 1934 г. все учреждения ОГПУ были включены в состав общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), где также было образовано Главное управление государственной безопасности. Внутренние войска были переименованы во Внутреннюю охрану НКВД.

Источник - http://army.armor.kiev.ua/